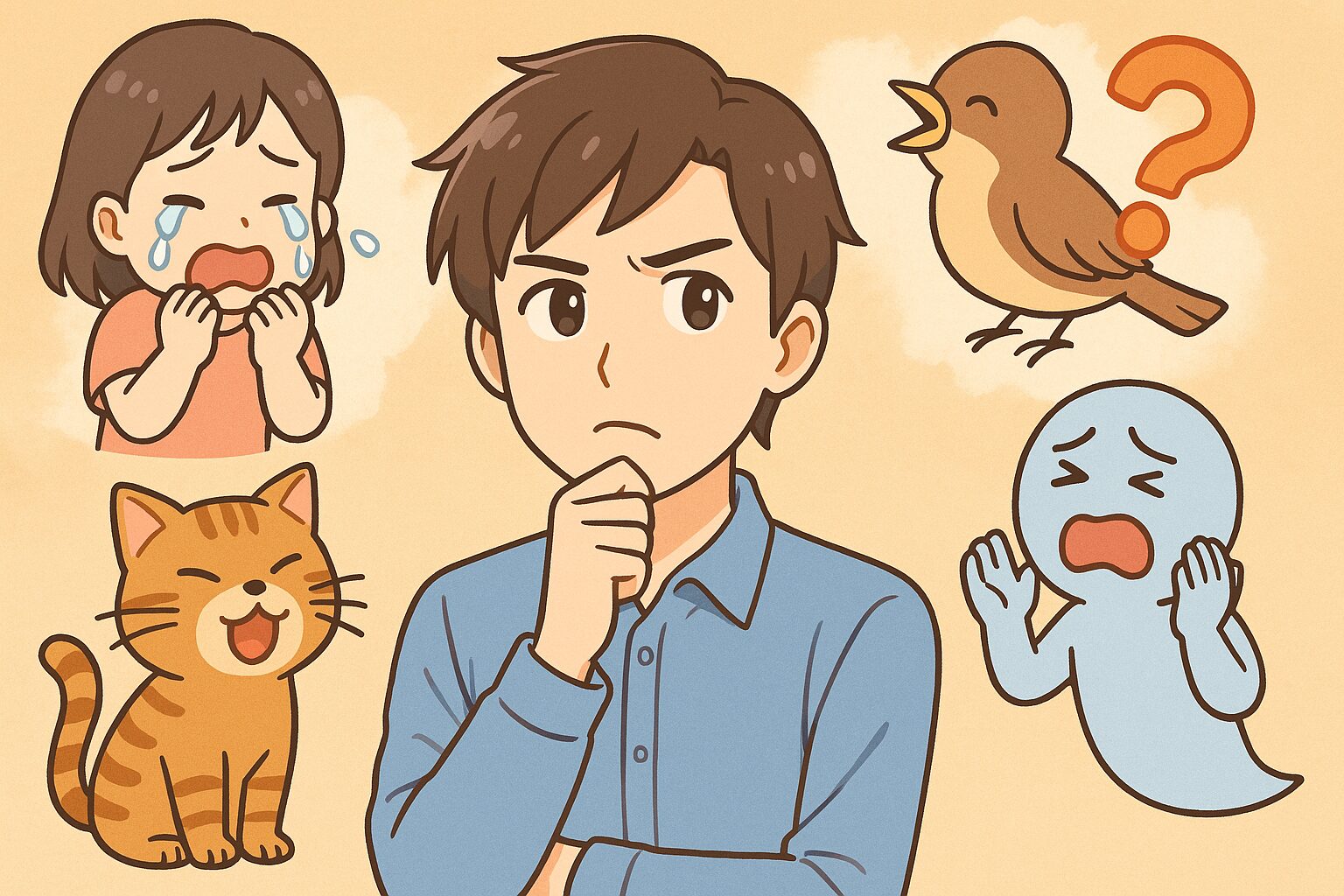

「泣く」と「鳴く」、そして「啼く」や「哭く」といった言葉は、どれも「声を出して感情を表す」ような意味を持つ漢字ですが、それぞれの使い方や対象、感情の強さには微妙な違いがあります。

この記事では、「泣く」「鳴く」「啼く」「哭く」の違いを意味や漢字の成り立ち、音読み・訓読み、英語表現、例文などを交えて詳しく解説していきます。「泣く」と「鳴く」の違いが曖昧な方、類義語の正しい使い分けに迷っている方にとって、実用的な知識が得られる内容です。

この記事でわかること

- 「泣く」「鳴く」「啼く」「哭く」の意味と違い

- 各漢字の成り立ちや音読み・訓読みの違い

- 例文や熟語を使った使い方の実例

- 英語表現や人間・動物との使い分け方

泣く・鳴く・啼く・哭くの違いを徹底解説

「泣く」「鳴く」「啼く」「哭く」は、いずれも感情や音に関わる言葉ですが、それぞれ使う場面や意味が異なります。まずは、それぞれの言葉の意味や漢字の成り立ち、類語との関係、読み方や感情の強さの違いなどを詳しく見ていきましょう。

意味の違いを明確に理解しよう

「泣く」「鳴く」「啼く」「哭く」はいずれも“声を出して悲しみや感情を表す”という点で共通していますが、使われる対象や感情の強さに違いがあります。

まず「泣く」は人間に使われることが多く、感情の高まりによって涙を流す行為を指します。喜びや怒りなど、悲しみ以外の感情にも対応できる表現です。

一方「鳴く」は動物の声に使われるのが一般的で、犬や猫、鳥などの動物が発する音を表します。感情というよりも、行動の一部として自然に発する音を指します。

「啼く」は「鳴く」と近い意味を持ちますが、古語的・文学的なニュアンスが強く、悲しげに鳴く様子や風情を持った表現になります。詩や古典文学で使われることが多く、哀愁や情緒を伴います。

「哭く」はさらに文学的で、激しい悲しみを表現する際に使われます。現代ではあまり日常的には使われませんが、「慟哭(どうこく)」のような熟語に見ることができます。声を上げて激しく泣く様子を描写する語です。

このように、似たような言葉でも、対象や場面、使われる文脈によって微妙に意味が異なっているのです。

漢字の違いとそれぞれの成り立ち

「泣く」「鳴く」「啼く」「哭く」は、見た目こそ似ていても、漢字の成り立ちにはそれぞれ異なる背景があります。

「泣」は「水(さんずい)」に「立」を組み合わせた形で、水は涙、「立」は人が立っている様子を表し、涙を流して立ち尽くす様子から「泣く」という意味になりました。感情の中でも特に“悲しみ”に重きが置かれています。

「鳴」は「口(くち)」と「鳥」が合わさっており、鳥が口を使って声を発することを意味します。これは人間以外の生き物、特に鳥や動物が音を出す様子を表しており、人には基本的に用いません。

「啼」は「口」に「帝」という漢字がついており、もともとは“鳴き声をあげる”という意味を持っています。「鳴く」と似ていますが、より悲しげで詩的なニュアンスがある漢字です。中国文学でも感情を含んだ鳴き声に使われていました。

「哭」は「犬」に「咢(あく)」がついてできた漢字で、犬が声をあげて吠える、あるいは人が大声で泣く様子を表現します。現代日本語ではあまり見かけませんが、「慟哭」などの熟語に残っています。悲しみの度合いが非常に強い時に使われる表現です。

これらの漢字の背景を理解することで、ただの「泣く・鳴く」ではなく、それぞれの言葉に込められた意味やニュアンスの深さを読み取ることができるようになります。

啼く・哭くなど類語との関係性

「泣く」「鳴く」と並んで使われる「啼く」「哭く」は、それぞれ特有のニュアンスと使い分けがあります。これらは単なる類語というだけでなく、表現の幅を広げる語でもあります。

「啼く」は、主に動物に使われる言葉ですが、「鳴く」よりも文学的、詩的な表現で、どこか悲しみや哀愁が漂う印象を与えます。たとえば「夜啼く鳥」や「啼く風」など、自然や感情と結びつけて使われることも多く、情緒を重視する文章に適しています。

一方「哭く」は、「泣く」よりもさらに激しく、声を上げて泣くことを意味します。悲しみが極まった状態で、しばしば弔事や不幸な場面で使われます。「慟哭(どうこく)」という言葉はまさにこの代表例で、心の底から号泣するような意味があります。現代の会話では使う機会は少ないですが、小説や詩、あるいは劇的な演出が求められる場面では有効です。

このように、「啼く」と「哭く」はそれぞれ「鳴く」「泣く」の上位語・表現語としての役割を果たし、より深い感情や場面描写をする際に役立つ言葉です。

音読みと訓読みの違いを押さえる

日本語の漢字には「音読み」と「訓読み」があり、「泣く」「鳴く」「啼く」「哭く」も例外ではありません。言葉の意味を正確に理解するためには、この読みの違いを把握することが大切です。

まず、「泣」は訓読みで「なく」、音読みで「キュウ」と読みます。日常会話では訓読みが主に使われますが、「号泣」「感泣」など熟語では音読みが使われます。

「鳴」は訓読みで「なく」、音読みでは「メイ」です。「鳴き声」「鳴らす」は訓読みがベースですが、「共鳴」「悲鳴」などになると音読みになります。

「啼」には訓読みで「なく」、音読みで「テイ」があります。使用頻度は高くありませんが、「啼声(ていせい)」など一部の熟語で使われます。

「哭」は訓読みではあまり用いられず、音読みの「コク」が一般的です。「慟哭」「号哭」など、強い悲しみを表現する熟語でよく見られます。

このように、日常で使う「訓読み」と、熟語や文章表現に使う「音読み」を使い分けることで、より正確で深みのある表現が可能になります。

慟哭など感情を強調する語について

「泣く」「鳴く」「啼く」「哭く」といった言葉の中でも、特に感情の激しさを強調する語が「慟哭(どうこく)」です。この言葉は、単に涙を流すだけでなく、胸の内から突き上げるような深い悲しみを表現する際に使われます。

「慟」は“むせび泣く”という意味を持ち、「哭」と組み合わさることで、魂の叫びのような悲痛さを示します。たとえば、大切な人との別れや、耐えがたい喪失に直面したとき、静かに泣くのではなく、声をあげて泣き叫ぶような状態を表現します。

このような語は、詩や小説、ニュースなど、感情を読者に強く伝えたい場面で効果を発揮します。普段の会話ではあまり使われないものの、言葉に強弱をつけたり、表現に深みを持たせたりする際には非常に有効です。

また、類語として「嗚咽(おえつ)」「号泣(ごうきゅう)」「哀哭(あいこく)」などもあり、いずれも涙の深さや悲しみの程度を強調する表現として使われます。これらを理解し、場面に応じて使い分けることで、言葉の表現力は格段に向上します。

泣く・鳴く・啼く・哭くの使い方と表現のコツ

意味や違いを理解したあとは、それぞれの使い方を具体的に確認していきましょう。ここでは例文を用いて表現のニュアンスを学びつつ、人間と動物の使い分け、熟語の意味、読み方の注意点、さらには英語での表現方法まで、実践的な知識を身につけることができます。

使い方を例文で詳しく解説

それぞれの言葉の意味や違いを理解したとしても、実際の文章や会話でどう使うかを知っておくことは重要です。以下に具体的な例文を挙げて使い方を解説します。

泣く

- 彼女は映画のラストシーンで静かに泣いていた。

- 悔しさのあまり、何も言えずにただ泣くしかなかった。

鳴く

- 朝、庭で鳥が美しく鳴いていた。

- 子猫が母猫を探して鳴いている。

啼く

- 遠くで一羽のフクロウが夜に啼いていた。

- 彼の詩には、哀しみに啼く風のような表現があった。

哭く

- 彼女は母の葬儀で声を上げて哭いた。

- 戦争の記録には、子を失った母親の哭く声が記されている。

このように、文脈や感情、対象に合わせて言葉を選ぶことが求められます。ただ意味を知るだけでなく、実際に文章に組み込んで使えるようになることで、言語力が格段にアップします。

人間と動物での使い分けとは?

「泣く」「鳴く」「啼く」「哭く」といった言葉は、使われる対象によって明確な区別があります。特に「人間」と「動物」のどちらに対して使うかが、使い分けの基本となります。

まず、「泣く」は基本的に人間に対して使う動詞です。感情の動きによって涙を流す行為を指し、喜怒哀楽すべての感情が対象となります。

対して「鳴く」は、動物に使われる言葉です。鳥がさえずる、犬が吠える、猫が鳴くなど、生き物が声を発する行為全般に使われます。ただし、人間には使いません。

「啼く」は「鳴く」と同様、動物に使う言葉ですが、文学的・詩的な印象を与えます。哀しげなイメージや風情を持たせたいときに使います。

一方「哭く」は、人間に使いますが、日常会話では使われない表現です。感情が極限まで高まったとき、声を出して泣く様子を表します。

このように、使い方を間違えると不自然な印象を与えてしまうため、「人間か動物か」「感情の強さ」「文体の種類」などを意識して正しく使い分けることが大切です。

熟語に含まれる意味の違い

「泣く」「鳴く」「啼く」「哭く」は、それぞれ多くの熟語にも使われており、その意味合いや表現の深さに違いが見られます。

まず、「泣く」を含む熟語では、

- 号泣(ごうきゅう):声をあげて激しく泣くこと

- 感泣(かんきゅう):感動して泣くこと

など、感情の動きに強く結びついた表現が多くあります。

「鳴く」は熟語にはあまり使われませんが、音をテーマにした「共鳴(きょうめい)」「悲鳴(ひめい)」など、音や反応に関する言葉で「鳴」の音読みである「メイ」が含まれる熟語が存在します。

「啼く」は熟語自体が少ないですが、

- 啼声(ていせい):哀しげに鳴く声

- 啼泣(啼泣):声をあげて泣くこと

のように、主に古典や詩に関連した表現で使われることが多いです。

「哭く」については、

- 慟哭(どうこく):心の底から声をあげて泣く

- 哀哭(あいこく):悲しみに満ちた泣き声

など、どれも極度の悲しみを表す熟語です。日常よりも文学的・儀式的な文脈で登場するものが多く、表現のインパクトも大きいです。

このように、どの漢字が使われているかによって、熟語全体の印象やニュアンスが大きく変わるため、それぞれの意味の違いを理解しておくと、文章表現に深みが生まれます。

読み方のパターンと注意点

「泣く」「鳴く」「啼く」「哭く」といった言葉は、漢字の読み方にも注意が必要です。特に、音読みと訓読みの違いや、文脈による読みの変化を理解しておくことで、正しく使いこなすことができます。

まず、「泣く」は訓読みで「なく」、音読みは「キュウ」です。一般的な文章や会話では「なく」と読まれますが、熟語では「号泣(ごうきゅう)」「感泣(かんきゅう)」のように音読みが使われます。文脈によって読み分けることが求められます。

「鳴く」は訓読みで「なく」、音読みは「メイ」です。こちらも日常では「犬が鳴く」などの訓読みが多く使われますが、「共鳴(きょうめい)」「悲鳴(ひめい)」などの熟語では音読みが一般的です。

「啼く」はあまり日常で見かけることはありませんが、訓読みは「なく」、音読みは「テイ」です。詩や文学作品では「啼く風」など感傷的な文脈で使われることが多く、読み方の理解が文章の解釈に影響を与えることもあります。

「哭く」は現代文では稀にしか登場しませんが、音読みは「コク」で、訓読みで「なく」とも読めます。ただし、音読みが主に使われるため、「慟哭(どうこく)」「哀哭(あいこく)」といった熟語での読み方を押さえておくことが大切です。

また、同じ「なく」という読み方でも、使われる漢字によって意味や対象が異なるため、文脈や文章の種類によって適切な字を選ぶ注意力も必要です。使用場面が違えば漢字も変わるため、意味や文体に応じた漢字選びが求められます。

「鳴く」…訓読み「なく」、音読み「メイ」

「啼く」…訓読み「なく」、音読み「テイ」

「哭く」…主に音読み「コク」、稀に訓読み「なく」

英語ではどう表現される?

「泣く」「鳴く」「啼く」「哭く」を英語に訳す際、それぞれの意味や対象を踏まえて適切な単語を選ぶ必要があります。一見するとすべて“cry”で訳せそうですが、実際には微妙なニュアンスの違いがあります。

まず、「泣く」は最も一般的で、英語では「cry」が対応します。たとえば、「She started to cry.(彼女は泣き始めた)」のように使います。「涙を流す」「感情を表す」という意味では、これが最も適切です。

「鳴く」は動物の発する声であり、英語では「make a sound」や「bark(吠える)」、「meow(ニャーと鳴く)」、「chirp(さえずる)」など、動物ごとに異なる表現が使われます。英語では動物の鳴き声に対して専用の動詞があるため、日本語の「鳴く」よりも細かく分類されているのが特徴です。

「啼く」は文芸的・詩的表現であり、英語でもそのニュアンスを保つには 「lament(嘆く)」や 「wail(嘆き泣く)」などを使うことがあります。たとえば、「The bird lamented in the night.(その鳥は夜に悲しげに啼いていた)」のように、情緒を含む表現が可能です。

「哭く」は激しい悲しみを伴う叫びのような泣き方であり、英語では 「wail」や「howl」が該当します。特に「慟哭」を英訳する場合、「cry out in grief(悲しみで叫ぶ)」や「wail in sorrow(悲しみに嘆く)」など、強い表現が必要になります。

このように、日本語の「なく」を英語に訳すには、対象や感情の強さを考慮し、文脈に合った動詞を選ぶことが重要です。単に“cry”と訳すだけでは、表現の深みが失われる可能性があります。

「鳴く」は bark / meow / chirp / croak など動物ごとに、

「啼く」は lament / wail(詩的な表現)、

「哭く」は wail / howl / cry out in grief のように、悲しみの強さに応じて訳語が変わります。

日本語の「なく」は一見単純ですが、英語では対象や感情の度合いに応じて繊細に使い分けが必要になります。

まとめ

今回は、「泣く」「鳴く」「啼く」「哭く」の違いを意味や漢字の成り立ち、音読み・訓読み、英語表現、例文などを交えて解説してきました。

この記事のポイントをまとめます。

- 「泣く」は主に人間が感情を表して涙を流す行為を指す

- 「鳴く」は動物が声を出す行為全般に用いられる

- 「啼く」はやや文語的で、哀しみなどを含んだ鳴き声に使われることが多い

- 「哭く」は非常に悲しい感情を強く表す際に用いられ、文学的表現に使われる

- 各漢字にはそれぞれ異なる成り立ちと意味がある

- 音読みと訓読みの違いを理解することで正確に使い分けができる

- 「慟哭」は「哭く」を使った熟語で、激しい悲しみを示す

- 例文を通じて、それぞれの言葉の使い方の違いが明確になる

- 人間と動物で使用される動詞が異なることを知ることが重要

- 英語では「cry」「weep」「wail」など、状況によって異なる表現が用いられる

それぞれの言葉には似ているようで異なるニュアンスと用途があります。単に「泣く」や「鳴く」といっても、その裏には深い意味や使い分けのルールが存在します。

この記事を通じて、「泣く」「鳴く」「啼く」「哭く」といった表現をより正確に、そして豊かに使えるようになれば幸いです。