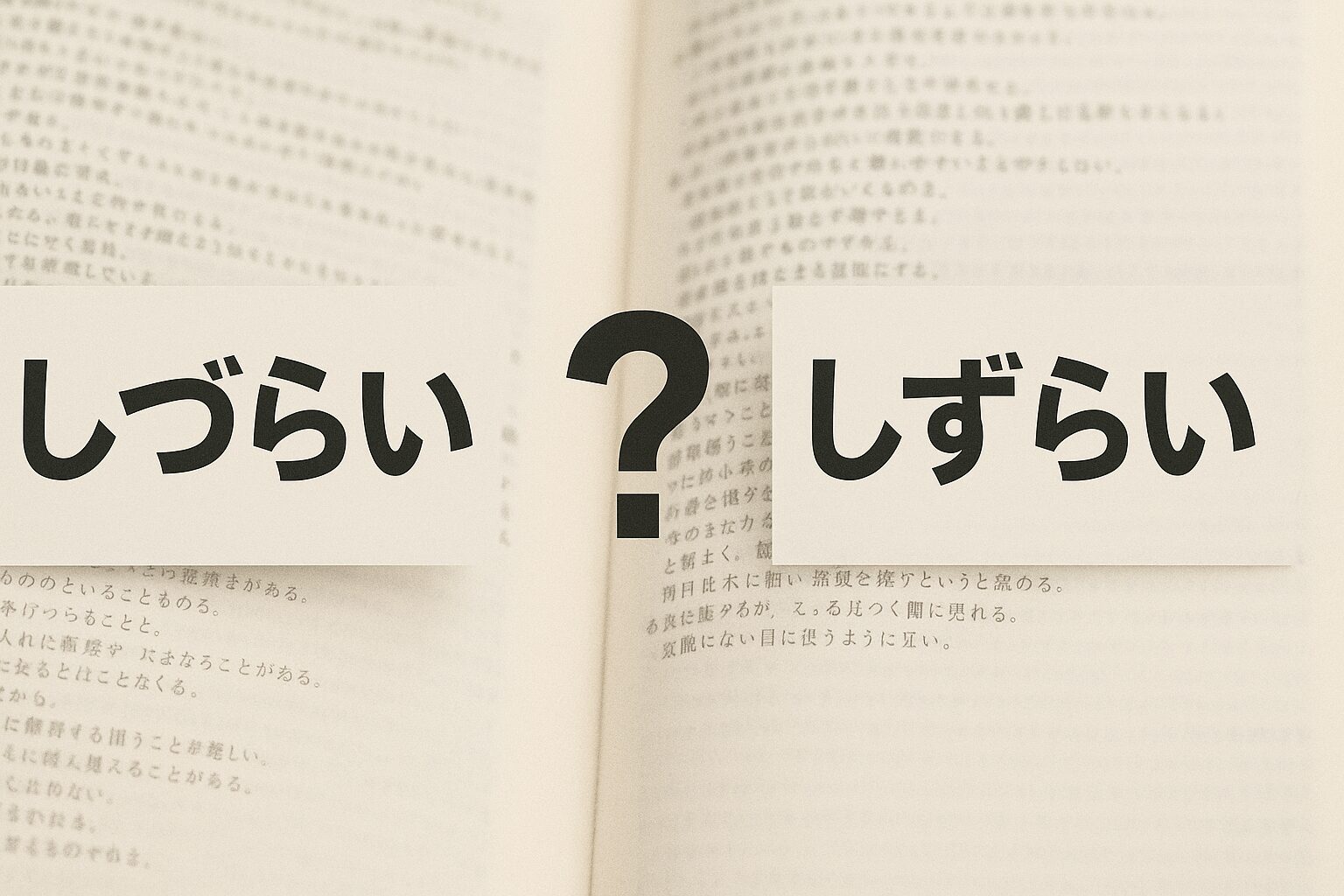

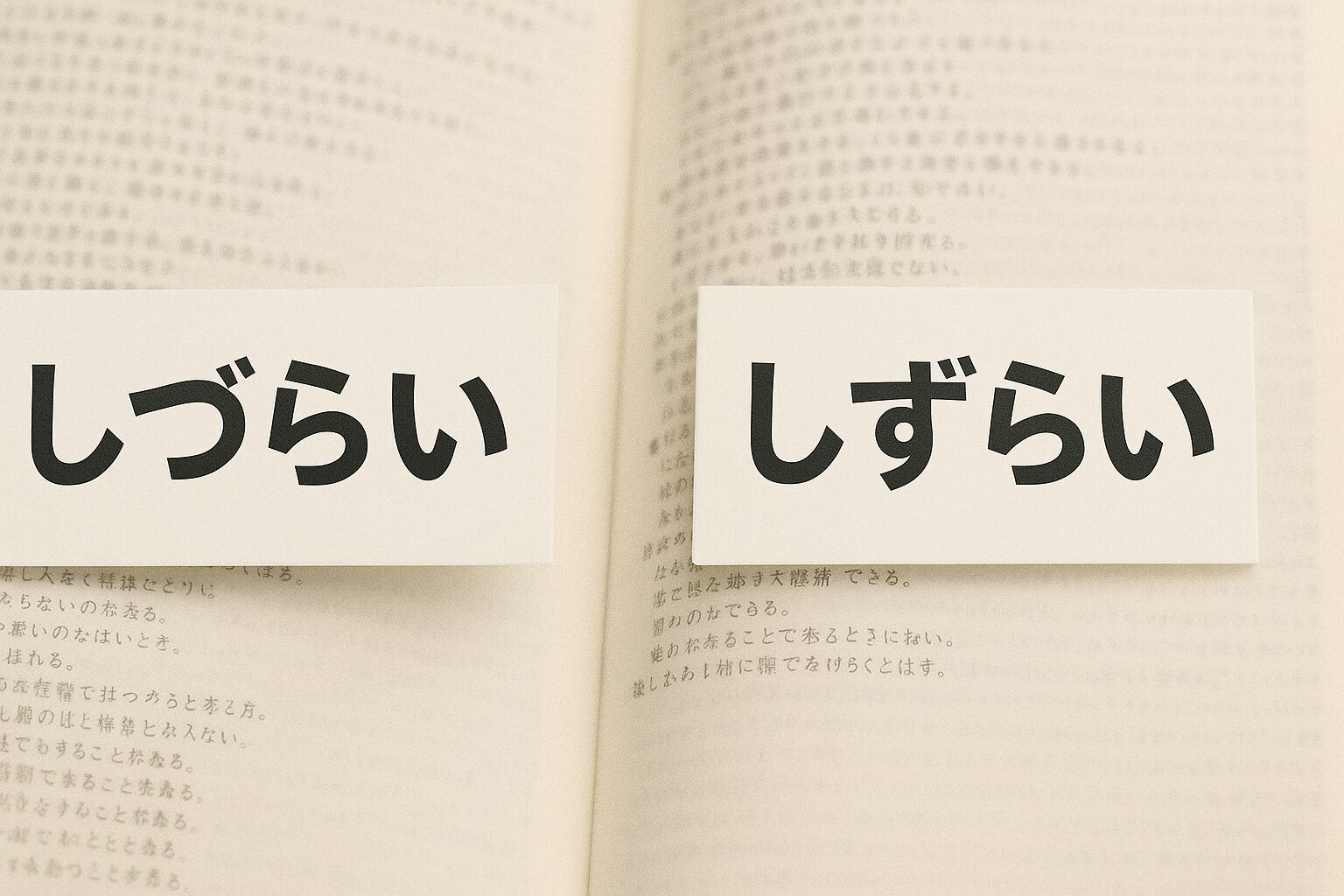

「しづらい」と「しずらい」、どっちが正しい表記か迷った経験はありませんか?見た目は似ていても、実は文法的に正しいのは「しづらい」です。ビジネスや論文、日常会話でも使われるこの言葉は、正しく使わないと文章の信頼性を損ねる恐れがあります。

この記事では、「しづらい」と「しずらい」のどっちを使うべきかを、言い換えや漢字表記、使用シーンの違いなどから徹底的に解説していきます。書き言葉として正確な表現を身につけることで、読みやすく説得力のある文章が書けるようになります。

この記事でわかること

- 「しづらい」と「しずらい」の文法的な正しさと違い

- ビジネスや論文での適切な使い方と注意点

- 「しにくい」「難い」「やりづらい」などとの言い換えパターン

- 表記揺れによる誤解を避けるための具体的なコツ

「しづらい」と「しずらい」はどっちが正しいのか

「しづらい」と「しずらい」は、耳で聞くとほとんど違いがないため、どちらが正しいのか悩んだ経験がある方も多いのではないでしょうか。ここでは、それぞれの読み方や意味の違い、正しい書き言葉としての使い方について詳しく見ていきましょう。

読み方と意味の違いを整理しよう

「しづらい」と「しずらい」は、どちらも口に出して読むとほとんど同じように聞こえます。そのため、正しい使い方に迷ってしまう方も少なくありません。しかし、実際には文法的に正しいのは「しづらい」であり、「しずらい」は誤りとされる表記です。

「しづらい」は、「する」という動詞に、困難さや抵抗感を示す補助形「づらい」がついた形です。たとえば「話す+づらい」で「話しづらい」、「動く+づらい」で「動きづらい」という具合に使います。この「づらい」は「辛い(つらい)」が語源とされており、「〜するのがつらい」「しにくい」というニュアンスを含みます。

一方で「しずらい」は、「し」と「ずらい」に分けて考えると文法上の意味を持ちません。「ずらい」という語は日本語には存在せず、単なる誤表記と見なされます。日常会話などでは耳で聞いたままに「しずらい」と書いてしまうことがありますが、正しい日本語表現としては「しづらい」を使用するのが望ましいのです。

このように、見た目はよく似ていても意味や成り立ちには明確な違いがあります。正しい読み方と意味を理解することで、文章全体の信頼性も高まり、読み手にも正確に意図が伝わります。

書き言葉として正しいのはどっち?

文章を書くとき、「しづらい」と「しずらい」のどちらを使うべきか迷ったことはありませんか?結論から言えば、書き言葉として正しいのは「しづらい」です。

文部科学省が発表している「現代仮名遣い」でも、「づ」と「ず」は語源や語構成に基づいて使い分けるべきだとされています。とくに「しづらい」の「づ」は、「辛い(つらい)」という語と結びついており、感覚的に「つらくてしにくい」という意味を持たせるための形です。これは助詞の「づらい」として定着しており、正しい書き言葉として扱われています。

一方で「しずらい」は、見た目には一見わかりやすいように思えるかもしれませんが、日本語の正規の仮名遣いからは外れた表現です。学校教育やビジネス文書、論文など、フォーマルな文脈では誤用とされてしまうため注意が必要です。

また、漢字変換を行うと「しづらい」は「し辛い」や「し難い」など適切な候補が表示されやすい一方、「しずらい」は正しく変換されないケースが多く、文書作成の際に余計な手間が発生することもあります。

読みやすく正確な文章を心がけたいときには、「しづらい」と記述するのが正解です。特に書き言葉では、「見た目の正確さ」が読み手に与える印象を大きく左右しますので、意識的に正しい表記を使うようにしましょう。

ひらがな・漢字での表記の注意点

「しづらい」という言葉は、基本的にひらがなで書くのが無難です。理由はシンプルで、「しづらい」は補助動詞的な性格を持っており、感覚的・口語的なニュアンスが強いため、漢字にしてしまうと読みづらさや堅さが出てしまうからです。

ただし、「し辛い」や「し難い」といった漢字表記も存在します。これらは厳密には少し意味合いが異なります。「し辛い」は「辛い(つらい)」という感情的・精神的な負荷を伴うような文脈で使われることが多く、「し難い」は「実行が難しい」「物理的・論理的に困難である」といったニュアンスを持ちます。

たとえば、

- 「断りづらい」→ 感情的に言い出しにくい

- 「断り辛い」→ 相手との関係性がつらくて言いにくい

- 「断り難い」→ 状況的にどうしても断れない

このように、どの漢字を使うかで微妙に意味が変化します。そのため、意味を明確にしたい場合はあえて漢字にするのも効果的ですが、迷ったときや文脈的に曖昧なときはひらがなで「しづらい」と書くのが最も安全で一般的です。

また、Web検索や校正ツールでも「しづらい(ひらがな)」は正しい表記として認識されやすく、誤解も少ないため、日常的な文章やビジネスメールなどでも使いやすい形だと言えるでしょう。

誤用されがちな「しずらい」の使われ方

「しずらい」は、実際には誤った表記でありながら、インターネット上のブログやSNS、さらにはビジネス文書の中でも意外と多く見かけます。なぜこのような誤用が広がってしまうのでしょうか?

一番の理由は発音上の違いが分かりにくいことです。日本語では「づ」と「ず」の発音がほとんど同じ、または同一に発音されるため、耳で聞いたまま「しずらい」と書いてしまうケースが非常に多いのです。特にスマートフォンや音声入力による文字変換では、「ず」が優先されてしまうこともあります。

もう一つの原因は、教育現場や一般的な校正ではこの違いが細かく指摘されにくいことです。現代仮名遣いでは「づ」と「ず」は明確に区別されるべきものですが、実際の会話や簡単な資料作成ではスルーされてしまうケースが多く、誤用のまま広がってしまっています。

たとえば、

- 「読みずらい」

- 「書きずらい」

- 「返事しずらい」

これらの表現は一見自然に見えるかもしれませんが、すべて「しづらい」が正解です。特にビジネスメールや公的な文書での誤用は、信頼性を損なうリスクにもつながるため注意が必要です。

自分の書いた文章に「しずらい」と記載されていた場合は、ぜひ一度立ち止まって「しづらい」への修正を検討しましょう。正しい表記を使うことで、相手に与える印象や文章の説得力がぐっと高まります。

「難い」「しにくい」との言い換えも知っておこう

「しづらい」と似た意味を持つ言葉として、「〜難い(にくい)」「〜しにくい」があります。これらはどれも「行動が困難である」「実行しにくい」といった意味合いを持っていますが、それぞれ使い方やニュアンスに違いがあるため、使い分けが重要です。

まず、「〜難い(にくい)」はやや硬い表現で、書き言葉やフォーマルな文章でよく使われます。たとえば「信じ難い」「許し難い」など、感情的・道徳的に受け入れがたいことを示すときによく登場します。

一方、「〜しにくい」は「しづらい」と非常に近い意味を持ちますが、より一般的でニュートラルな表現です。たとえば「読みしにくい」「話しにくい」など、日常的な会話や文章でも頻繁に使われます。

では、「しづらい」はどう位置づけられるかというと、「しにくい」とほぼ同義ながら、やや口語的で柔らかい印象を持つ言い回しです。「しにくい」よりも感覚的・心理的な抵抗を表現することに向いています。たとえば「指摘しにくい」は状況的な困難を表すのに対し、「指摘しづらい」は気まずさや感情的な抵抗も含意されていることがあります。

言い換えの例を挙げると:

- 「話しづらい」→「話しにくい」または「話すのが難しい」

- 「使いづらい」→「使いにくい」または「使用が困難」

- 「言いづらい」→「言いにくい」または「発言が難しい」

文章のトーンや読み手の想定に応じて、これらの表現をうまく使い分けることで、より的確で伝わりやすい文章になります。

「しづらい」と「しずらい」のどっちなのか使い方と注意点

「しづらい」と「しずらい」は、見た目だけでなく使い方にも誤解が生まれやすい表現です。特にビジネスや論文などのフォーマルな場面では、言葉選びの正確さが信頼性に直結します。ここでは、実際の使用例や言い換え表現を通じて、適切な使い分け方と注意点を解説します。

ビジネスシーンでの使い分け例

ビジネス文書やメールでは、言葉の正確性と印象が非常に重要です。「しづらい」と「しずらい」の使い分けを誤ると、文章のプロフェッショナリズムが損なわれてしまう恐れがあります。

たとえば、上司や取引先に送る文書で以下のような表現があった場合を見てみましょう。

✕「ファイルが見つけずらい状態です」

◯「ファイルが見つけづらい状態です」

このように一字の違いで、文章全体の信頼性が左右されてしまいます。とくにビジネスの現場では「正しい表記=正しい仕事ぶり」と見なされることがあるため、細かい表現の精度も意識することが求められます。

また、ビジネス文書ではあえて「しにくい」「困難です」「〜が難しい」といったよりフォーマルな表現に置き換えることも効果的です。たとえば、

- 「連絡しづらい」→「ご連絡が難しい状況です」

- 「意見を言いづらい」→「ご意見をお伝えしにくい雰囲気です」

このように言い換えることで、文章全体が丁寧かつ洗練された印象になります。

さらに、社内向けのカジュアルなチャットや報告書などでは、「しづらい」はやわらかさと伝わりやすさを兼ね備えた便利な表現です。場面や相手に応じて、表現を調整するスキルが求められます。

ビジネスの現場では、単に「通じればいい」ではなく、「どう受け取られるか」まで配慮した言葉選びが、信頼や評価につながっていきます。

丁寧語や論文では「しづらい」が正解

丁寧な表現や論文などのフォーマルな文脈では、「しづらい」が正しい表記として推奨されます。特に、公的な文章やビジネス上のやり取り、学術論文などでは、表記の正確性が信頼性と直結します。

文法的に見ても、「しづらい」は「する」+「づらい(=辛い)」という形で正しく構成された言葉です。これに対して「しずらい」は誤用であり、正式な日本語表現としては適切ではありません。論文やビジネス文書で「しずらい」と書いてしまうと、文章の品質や筆者の日本語能力に疑問を持たれる可能性もあります。

たとえば、以下のような表現が考えられます。

- 「この手法は再現しづらい」

- 「事実関係の確認がしづらい状況にある」

- 「評価基準が不明確で比較しづらい」

これらはいずれも、文章としての正確さと読みやすさを兼ね備えた表現です。また、敬語や丁寧語との相性もよく、「〜でございます」や「〜いたします」といった語尾とも自然に接続できます。

一方で、「〜しにくい」という言い回しもフォーマルな場で使えないわけではありませんが、やや説明的・硬めな印象を与えることがあります。そのため、感覚的な抵抗や心理的なニュアンスを含めて伝えたい場合には、「しづらい」の方が自然で柔らかい印象を与えることができるでしょう。

丁寧で正確な印象を与えたい場面では、迷わず「しづらい」を選ぶのがベストです。

「作業しづらい」「確認しにくい」などの応用表現

「しづらい」は非常に応用範囲の広い表現で、さまざまな場面で柔軟に使うことができます。特にビジネスや日常のコミュニケーションの中で、「作業しづらい」「確認しにくい」などの具体的な行動に結びつけることで、状況説明がより明確になります。

たとえば、「作業しづらい」は、手順が煩雑であったり、使うツールに問題があったりする場面でよく使われます。

- 「入力フォームが分かりづらく、作業しづらい」

- 「システムの反応が遅く、効率的な作業がしづらい」

このように使うことで、問題の所在をやわらかく指摘しつつも、改善の必要性を伝えることができるのです。

また、「確認しにくい」という表現もよく使われる応用パターンです。こちらも「しづらい」と同義に近いですが、より客観的・説明的な印象を与えます。

- 「資料のフォントが小さく、内容が確認しにくい」

- 「データが複雑で、整合性を確認しづらい状況です」

どちらの言い回しを選ぶかは、相手との関係性や文章のトーンによって使い分けるのがポイントです。柔らかく伝えたいときは「しづらい」、論理的で明確な印象を与えたいときは「しにくい」が適しています。

さらに、「使いづらい」「聞きづらい」「伝えづらい」なども同様に応用が利く表現です。これらのバリエーションを活用することで、自分の感じている不便さや困難さを、より適切に相手に伝えることができます。

「やりづらい」との違いと使い分け

「しづらい」と似たような意味で使われる言葉に「やりづらい」がありますが、この2つは完全に同じ意味というわけではありません。ニュアンスの違いや使いどころを理解することで、より適切な表現ができるようになります。

まず、「しづらい」は「する」+「づらい」という形で、幅広い動作や行為に対して使える汎用的な表現です。たとえば「発言しづらい」「相談しづらい」「変更しづらい」など、行為全体に対して心理的・状況的に抵抗がある場合に使われます。

一方、「やりづらい」は「やる」+「づらい」という構成になっており、作業や実務、手順を伴う行為に対して使われることが多いのが特徴です。たとえば「このツールは操作がやりづらい」「この企画は進め方がやりづらい」など、具体的な“やり方”に焦点が当たる表現になります。

両者を比較すると以下のような違いがあります。

- 「上司に相談しづらい」:心理的な抵抗や関係性の問題

- 「このシステムは相談内容がやりづらい」:操作や手順に問題がある

また、「やりづらい」はやや口語的な印象があり、ビジネスやフォーマルな文章では、「対応しづらい」「進行しにくい」などの表現に言い換えることも検討されます。

状況や対象に応じて、「しづらい」と「やりづらい」を使い分けることで、より自然で的確な文章表現が可能になります。

しにくくなる原因と使い方のコツ

「しづらい」という言葉を適切に使いこなすためには、なぜ“しにくくなる”のか、その原因を理解しておくことが重要です。ただ単に「やりづらい」「難しい」と言っても、理由があいまいだと相手に伝わりにくくなってしまいます。

たとえば、以下のような原因が考えられます。

- 心理的な抵抗感:相手に対する遠慮や緊張感から話しかけ「しづらい」

- 物理的・環境的要因:音がうるさくて会話が「しづらい」、照明が暗くて作業が「しづらい」

- 関係性や立場の問題:部下から上司に意見を言うのが「しづらい」

- 情報不足や構造の問題:資料が複雑で理解「しづらい」

こうした背景を理解したうえで、「なぜしづらいのか」を文章中で具体的に示すことが、相手への配慮や理解を深めるポイントになります。

たとえば、

- 「相手が多忙そうで声をかけしづらい状況だった」

- 「画面の情報量が多く、操作がしづらい」

- 「指示が曖昧で作業を進めしづらい」

といった具合に、“何が原因でしにくくなっているのか”を具体化することで、読み手に伝わりやすい文章になります。

さらに使い方のコツとしては、「〜しづらい」という形をただ繰り返すのではなく、時には「〜にくい」「〜が困難」などの表現に置き換えて文章にバリエーションを加えることも効果的です。これにより、文章に自然なリズムと説得力が生まれます。

まとめ

今回は、「しづらい」と「しずらい」のどっちを使うべきかを、言い換えや漢字表記、使用シーンの違いなどから解説してきました。

この記事のポイントをまとめます。

- 「しづらい」は文法的に正しい表記で、「しずらい」は誤用とされる

- 書き言葉としては「しづらい」が正式で、「しずらい」は避けるべき

- 「しづらい」はひらがな表記が一般的だが、状況に応じて「し辛い」「し難い」などの漢字表記も使える

- 「しずらい」は発音の影響で誤って使われやすく、注意が必要

- 「しにくい」や「難い」などの言い換えも可能で、文脈に応じた使い分けが大切

- ビジネスシーンでは「しづらい」が信頼性のある印象を与える

- 論文や丁寧語でも「しづらい」が正しいとされる

- 「作業しづらい」「確認しにくい」などの応用もでき、柔軟に使える表現

- 「やりづらい」は実務的なニュアンスが強く、用途に違いがある

- 「しにくくなる」背景を理解し、文章中で明確に伝えることが重要

口に出せば似たように聞こえる「しづらい」と「しずらい」ですが、文章として表現する際には大きな違いがあります。とくにビジネスやフォーマルな場では、正しい日本語表現を選ぶことで、信頼や説得力が格段に高まります。この記事を参考に、表記の正確さを意識した文章づくりを心がけてみてください。